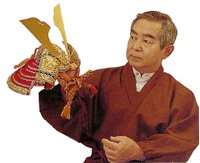

甲冑師

早乙女 幸隆

全国の神社、宝物館に所蔵されている重文や国宝の甲冑を研究し、荘厳、勇壮な鎌倉時代の大鎧に深く感銘を受け、武士の美意識に学び、本格的な甲冑製作にあたっています 。

全国の神社、宝物館に所蔵されている重文や国宝の甲冑を研究し、荘厳、勇壮な鎌倉時代の大鎧に深く感銘を受け、武士の美意識に学び、本格的な甲冑製作にあたっています 。

絵韋

絵韋

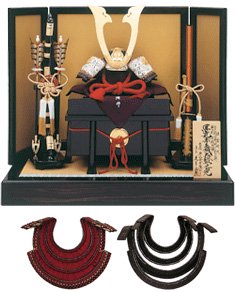

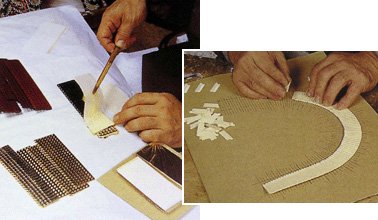

吹返しの絵韋は鹿のなめし韋を使用し、踏込染の技法で菊と鳥を描いております。

革の小札を一枚ずつ張り合わせる古来よりの甲冑製作の技術で、下塗り、中塗りと十数回の工程の後に、最後の上塗りをカシュ−漆で塗りかためて堅固なしころができあがります。

革の小札を一枚ずつ張り合わせる古来よりの甲冑製作の技術で、下塗り、中塗りと十数回の工程の後に、最後の上塗りをカシュ−漆で塗りかためて堅固なしころができあがります。

しころは四段下げで上三段を強くそりかえし「吹返し」とし、その上には鹿の踏込絵韋を張っています。(小札総枚数425枚)

鈴木 利光

幼年より日本の伝統技術たる甲冑に興味を抱き、父、甲冑師「雄山」より 手解きを受ける。

幼年より日本の伝統技術たる甲冑に興味を抱き、父、甲冑師「雄山」より 手解きを受ける。

昭和38年より本格的に甲冑製作に入り父、雄山の技法 を継承しながらも研磨を重ね独自の作風を養い、昭和58年より「利光」と 名乗る本格的甲冑師として活躍中のひとりで、その作風は重厚かつ本物 志向の中に華麗さも揃えている。

東京節句人形コンクールにて内閣総理 大臣賞、通商産業大臣賞等、数々の受賞に輝く。

鎧の小札は和紙にを幾重にも重ね裏打ちし、裏側には白壇塗を施し最後に表側の仕上げとして箔押師が竹ばしを使い金沢の本金箔手練の技によって一枚一枚小札の上に押し付け美しく華麗な小札が出来あがります。

鎧の小札は和紙にを幾重にも重ね裏打ちし、裏側には白壇塗を施し最後に表側の仕上げとして箔押師が竹ばしを使い金沢の本金箔手練の技によって一枚一枚小札の上に押し付け美しく華麗な小札が出来あがります。

加藤 峻厳

高校卒業と同時に家業の甲冑造りに入り、父一冑より基礎から徹底的に学びまた、甲冑師五反田豊正にも師事して「小札ごしらえ」を修業する。

高校卒業と同時に家業の甲冑造りに入り、父一冑より基礎から徹底的に学びまた、甲冑師五反田豊正にも師事して「小札ごしらえ」を修業する。

機会ある度に日本全国に所蔵される鎧、兜を実地に調べ、研究精神を重ねて現在に至る 叔父に故二代目秀山、兄に二代目一冑(本名 博)と二男加藤鞆美をもつ。

上質の鹿の鞣革にしめりをくれて 、これを銅版の型の上に乗せて足で踏込み、浮き出た獅子、木瓜の図柄に藍や紅等の色をさして出来上がります。

上質の鹿の鞣革にしめりをくれて 、これを銅版の型の上に乗せて足で踏込み、浮き出た獅子、木瓜の図柄に藍や紅等の色をさして出来上がります。

日本古来の甲冑製作技術を忠実に踏襲して作られた峻厳ならではの作品です。

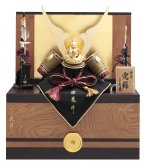

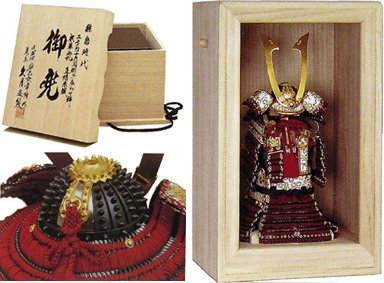

時代考証にのっとり作られる峻厳作の甲冑でも最高級の兜です。

時代考証にのっとり作られる峻厳作の甲冑でも最高級の兜です。

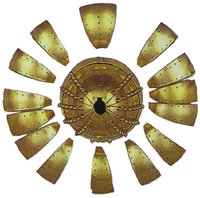

峻厳の兜鉢の素材は高価な真鍮(銅と 亜鉛と合金。黄金色でさびにくく展性・延性に富む)を使っており、この 兜は十四枚の矧ぎ合わせで一行七点の鋲(星)を使い全体では70本、さらに前方白の三条の篠垂、後方白の二条とで23本。全体では93本もの星を繁く植え込んだ鎌倉時代の美しいかぶとです。

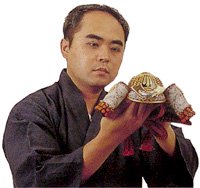

中村 宗光

東京都生まれ。平成10年より「宗光」を名乗る。

東京都生まれ。平成10年より「宗光」を名乗る。

内閣総理大臣賞、青年優秀技能賞を受賞。

若手甲冑師として期待される作家です。